チマキ

材料

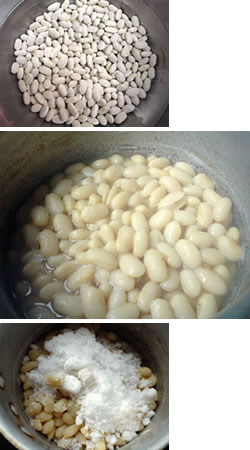

- もち米

- 適宜

- ささ

- (大きいもの)一個当たり2枚

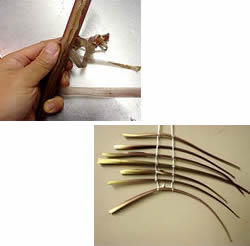

- スゲ

- 一個当たり一本

※写真はい草です

道具や素材のアドバイス

- 蒸し器・はさみ

ムービーを見る

ムービーを見る

作りかた

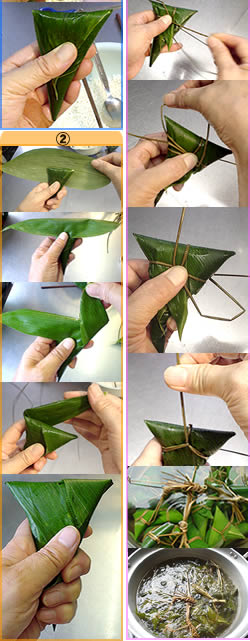

ステップ1{米をつめる}

- 笹の裏面を表に、葉の付け根を右手にもつ

- 右手を時計回りに回し、穴があかないようにカップを作る。※この形がpoint

- 洗った米をスプーンで入れ、箸を使ってすき間なく詰めフタを閉じる※米がふくれるのでパンパンに詰めないでよい。

ステップ2{本体を完成させる}

- 葉の付け根が右、笹の裏面が内側になるようにしてかぶせる

- 右から、手前に折りたたみ奧へ折り返す

- 左は奧へ折りたたみ手前へ折り返す

※笹が小さいとフタがとれてしまう

ステップ3{縛って仕上げる}

※左手の親指の腹と人差し指の腹で三角形の中心を両面から押さえて持つ。この指で各ポイントでスゲを押さえながら縛っていく

- スゲの根本に近い方を30cm位向こうに出して、左手の親指で押さえる

- 長いほうを手前から左手首のあたりを通るくらいの余裕をもって裏に回し、右指で押さえる

- このときできた左の輪のたるみ部分を手前に十文字になるように引き締めながら(写真3枚目)親指で押さえ直す

- 押さえたら、持った右手をそのまま上から裏に回し左手の人差し指で押さえる(裏は十文字になる)

- 右手前に出来ている輪を通してスゲの先を手前に抜く(写真5〜6枚目)

- 右手前の輪を時計回りに本体の上から引っかける

- たるんでいるスゲをしぼり、形を整えたら一度結ぶ

- 5つづつ束ねて結ぶ

- 一晩水につけそのまま茹で、沸騰してから40分間茹でてできあがり

知恵袋

出来上がった状態で冷凍ができる。食べる時に冷凍のまま10分ほど茹で直す。

しっかり茹でないと火が入らなかったり、もっちりしません。60分茹でる人もいます。好みです。

ゆだってからさっと冷水にくぐらせるか、水に漬けておく方法があります。早く冷やして持ちをよくするのか、笹が乾かないようにするためか、定かではありませんが、水にとる人は多いみたいですね〜。

- 2007年6月9日 料理…世詩絵、食ぅちゃん、世詩絵姉 取材…ねおかんのコックさん、やっこ

- 2008年6月7日 茹で時間など編集

- 2020年12月27日 動画をYoutubeに再アップ

瓶詰めのフタの開け方 瓶詰めは竹の子が悪くならないように、しっかりと熱殺菌をして作ります。そのため手でひねる程度ではあきません。瓶の蓋を開ける道具がない場合は、温めた湯につけて瓶ごと温めたり、フタの角をたたいたりする方法、フタに缶切りなどで穴を開けてしまう方法がありますが、手っ取り早いのはこの方法。立った姿勢のまま蓋を下にして、真下に落とします。もちろん手が滑ると危険性は大ですが、頻繁に使う人はこうやって開ける人が以外に沢山います。(うまくいかなくても責任は持てません・・)

瓶詰めのフタの開け方 瓶詰めは竹の子が悪くならないように、しっかりと熱殺菌をして作ります。そのため手でひねる程度ではあきません。瓶の蓋を開ける道具がない場合は、温めた湯につけて瓶ごと温めたり、フタの角をたたいたりする方法、フタに缶切りなどで穴を開けてしまう方法がありますが、手っ取り早いのはこの方法。立った姿勢のまま蓋を下にして、真下に落とします。もちろん手が滑ると危険性は大ですが、頻繁に使う人はこうやって開ける人が以外に沢山います。(うまくいかなくても責任は持てません・・)